目次

1. 醪の化学

2. 醪の管理方法

良い水、良い蒸米、良い麹と健全な酵母で醪を仕込んでも必ず良い大吟醸酒ができるとは限りません。醪の発酵管理は杜氏の腕の見せどころです。今回は、醪の中の微生物の働きと、醪の管理方法について少しマニアック向けのお話しをします。

大吟醸の醪のタンクの中では、どんなことが起きているのでしょうか?

大まかに説明すると、

①麹の酵素によって蒸米を溶かし、デンプンを分解し糖分を中心に、ビタミンやアミノ酸などの酵母の栄養源を作ります。この働きを“糖化(とうか)”と言います。

②糖化によって作られた栄養源を酵母が食べて、アルコール、炭酸ガス、酸、アミノ酸、香気成分を作ります。この働きを“発酵(はっこう)”と言います。

ワインは、初めからブドウ果汁に糖分などの栄養源があるので酵母の発酵だけでいいのですが、清酒はデンプンから糖分、糖分からアルコールと二段階で造られます。

この“糖化”と“発酵”がタンクの中では並行して行われていて、醸造酒の中では18%以上の高いアルコール濃度を造り出すことができるのです。

醪の管理方法で一番大切なことは、純米酒なら搾る時点の目標成分、吟醸酒ならアルコール添加前の目標成分を決めることです。その目標成分に導いていく技術が腕の見せどころです。対策としては、醪の品温操作はもちろんのこと、追い水、酵素添加などの管理があります。

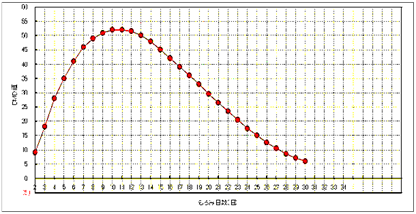

まず、BMD曲線による管理方法ですが、醪のロ液の分析でボーメ度という比重を表す値があります。醪のボーメ度は、5日目あたりで最高値になり、その後減少していきます。その日のボーメ度に醪日数をかけた値がBMD値となり、グラフにプロットしていくときれいな山なりのBMD曲線が出来上がります。この管理方法により米の解けぐあい、発酵のスピードや発酵型が分かり、搾りの日を予想することができます。

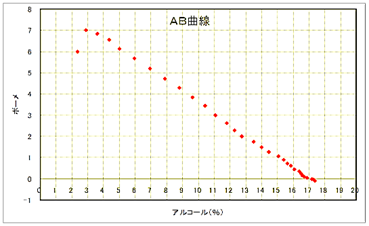

次にAB直線による管理方法ですが、Aはアルコール、Bはボーメ度を表していて、グラフのX軸にアルコール、Y軸にボーメをとり、毎日のアルコールをボーメの分析値をプロットしていきます。この管理方法により、追い水と酵素添加の必要性が分かり、目標とするアルコール度数とボーメ度(日本酒度)に導くことができます。

弊社の大吟醸酒は、醪のボーメ度、アルコール、酸度、アミノ酸度、糖分(グルコース)を毎日分析します。その日の分析値を見て、0.1℃単位の温度の上げ下げ、追い水や必要に応じた酵素添加などの操作で目標とする成分に着実に誘導していきます。

BMD曲線の一例

AB直線の一例

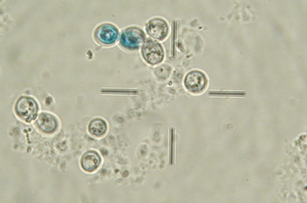

酵母は、過酷な低温環境でも頑張ってアルコールやフルーティな吟醸香を醸して私たちに美味しい吟醸酒を提供してくれます。しかし、酵母は、自分で造ったアルコールの影響で醪の後半は死滅する運命にあり、それは、アミノ酸の増加により清酒の雑味や劣化臭の原因にもなります。近年は、酵母にやさしい酒造りによって、アルコール度数が低めの美味しい純米吟醸が増えてきています。

メチレンブルー染色法による酵母の死滅(死滅した酵母は青く染まる)