ここ秋田県湯沢市も寒冷の酒造りに適した季節になり、出品酒用の大吟醸酒の仕込みが始まりました。多くの蔵元は県外産の山田錦を使用する中、弊社では、2020年に農業生産課を立ち上げ、秋田県の新品種「一穂積(いちほづみ)」と「百田(ひゃくでん)」を田植えから稲刈りまでの全てを社員が行う自社田栽培の原料米を使用しています。

本酒造年度から大吟醸造りの未来を考慮して、伝統的な酒造りと最新の技術を融合させて、一部自動化に向けた取り組みを行っています。コラムを通じて3回に分けてお届けします。1回目は、洗米から酒母(しゅぼ)までです。

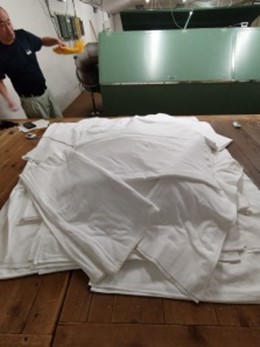

自社田米 百田(精米歩合40%の白米)

目次

1. 洗米・浸漬

2. 蒸し

3. 製麹

自社田栽培米「百田」を丁寧に時間をかけて精米歩合40%(60%を削り取る)まで精米します。

洗米・浸漬は、10kg~15kgづつ白米が割れないようにウッドソン製の洗米機を使い、米の表面の糠を洗い流した後、一定時間水に浸して吸水率を27~32%にします。目標の吸水率は、今年の「百田」の溶けやすさによって決めますが、精米歩合40%ともなると吸水速度が早く、ストップウオッチで秒単位で測定しながら作業を進めるため、集中力と技術を必要とする工程です。今年から、洗米・浸漬の水温を一定にするため、水タンクで7℃に温度管理した水を使用。安定した再現性のある吸水率にすることが可能になりました。

洗米・浸漬終了後は、ザルに取り表面の水を切った後、ビニール袋に入れて水分が飛ばないように次の日の蒸しに備えます。

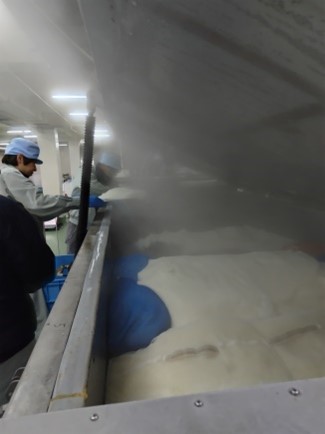

清酒の場合、洗米・浸漬したお米に蒸気を通過させ蒸すことで、α化(アルファー化)といってお米のデンプンやタンパク質が消化されやすくなります。

弊社では、昨年までは大吟醸の場合、伝統的な和窯(わがま)を使っていましたが、本年度から自動蒸米機で蒸しを行っています。革新的な試みですが、蒸気圧や排気条件、ベルトコンベアーの調整などを多岐にわたり検討した結果、甑(こしき)内吸水率(蒸す前後の吸水率)が従来の甑に近い蒸米に仕上げることができました。

蒸したお米に麹カビを増殖させたものを米麹といい、その工程を製麹といいます。大吟醸の場合、麹菌の増殖を見ながら、温度と湿度に気を使い約50時間かけて麹を造ります。

従来法の蓋麹(ふたこうじ)法や箱麹(はここうじ)法では、比較的少ない蒸米量で「包み上げ」「切り返し」「盛り」「仲仕事」「仕舞仕事」「出麹」という操作で、温度や湿度を管理しながら多くの労力を使い吟醸麹を造っていました。

弊社では、蔵人の負担も考慮し、泊まり込みなしでヴィサー(製麹機)を使い、蓋麹法に匹敵する品質の吟醸麹を造る技術を確立しました。

【1日目】

「種ふり」

蒸米を約35℃ ➡ 種麹散布 ➡ 約31℃で包み上げ

【2日目】

朝(20時間後)

「切り返し・盛り」操作(蒸米を一粒づつ均一にする)

ヴィサーという製麹機に約8~10㎝の厚さで入れます。

夕方

「手入れ」操作 約36℃で麹菌の適度な増殖のため軽く混ぜます。

夜

麹菌の増殖に伴い、品温が40℃を超え42℃に達します。ヴィサー自動製麹機では、品温が42℃に達すると通風が始まり、常時40℃から42℃を維持しながら製麹していきます。弊社の吟醸麹の出麹の目安は、破精(はぜ)込み(麹菌の増殖)を見ながら、40℃通過から酒母麹と初添麹は16時間、仲添麹は14時間、留添麹は12時間後に出麹します。

【3日目】

「出麹」

包上げから約50時間後、3日目の昼頃に麹室から出し、低温に置き次の日の仕込みに備えます。